blogブログ

こんにちは、移り住みたくなる宿『イミグレ』の松木です。

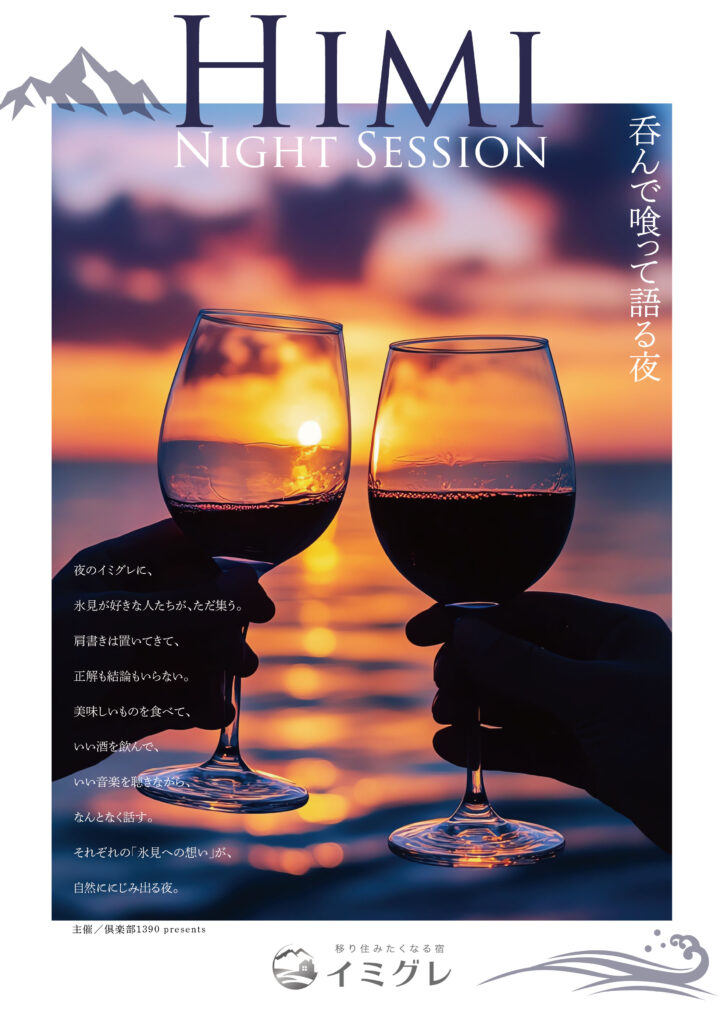

2026年2月28日(土)にイミグレにて、

“氷見のことが好き”という共通の価値観を持った人が集うイベント

「Himi Night Session」というイベントを開催します。

■ご予約はこちらから(事前申込制)■

https://forms.gle/1R9gAD6xCZk4TcEu5

サブタイトルは

「氷見好きが集う、呑んで喰って語る夜」

イミグレはお陰様でオープンから7年ほどが経ちました。

この間、いろいろなことがありましたがここまで続けてこられたのは、

”移り住みたくなる宿”、”氷見好きを世界中に増やす”というキーワードに共感して

お越しいただいた方が多くいらっしゃったからだと思います。

そのように、氷見が好きな人が集まって、美味い酒と美味い飯を楽しみながら、

語らい合う空間を作りたいなと思い今回のイベントを開催するに至りました。

まぁなんとなく、氷見という共通テーマを持った方々が集い、ゆったりと交流できれば嬉しいなと思います。

最近の私の人生のテーマは

「堂々と生きる。氷見で生きる。」

自分達が楽しいと思える空間を、自分達で作りながら、町を、心を、豊かにしていく、

そんな空気感や文化を醸成していきたいなと考えるこの頃。

このイベントがそんな僕のエゴのスタート地点になればなと企んでおります。

さぁみなさん、今宵だけはくさいセリフやアツイ思いをこぼしても誰にも笑われることはありません。

少なくとも僕はあなたの言ってることをちゃんとしっかり真に受けます。

氷見に関わるあなたのご参加をお待ちしております!

【開催概要】

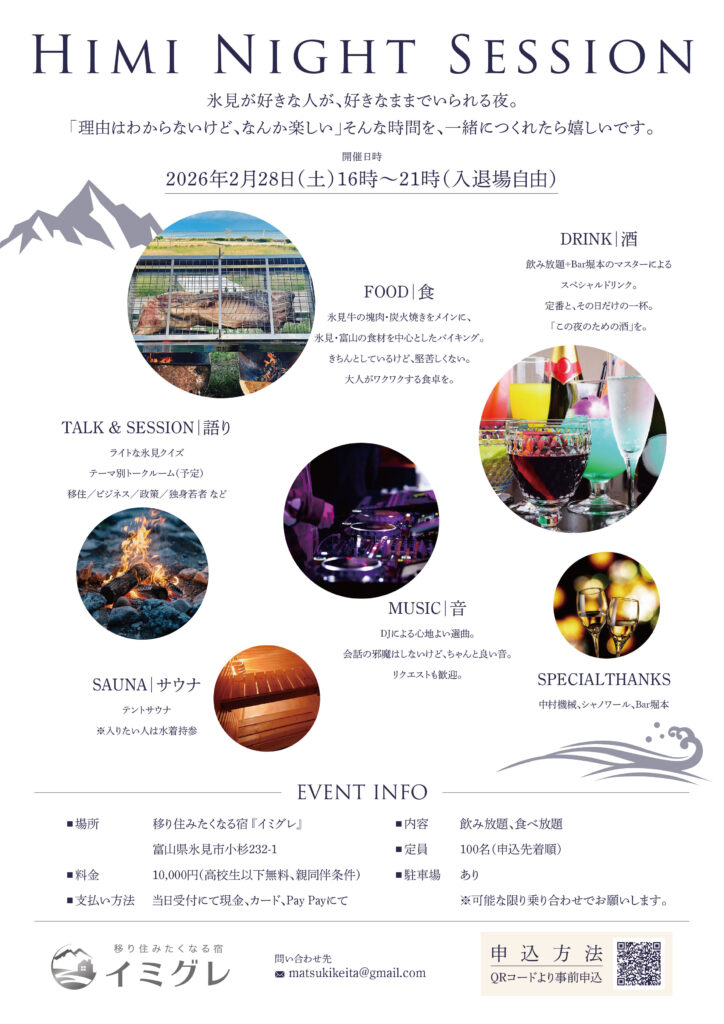

■開催日時|2026年2月28日(土)16時〜21時(受付開始16時)

■場所|移り住みたくなる宿『イミグレ』 富山県氷見市小杉232番地1

■内容

①氷見牛塊肉の豪快炭火焼

②Bar堀本さんによる今宵限りのスペシャルドリンク(1人1杯)

③5時間食べ放題バイキング、飲み放題

④テーマ別トークルーム(移住、まちづくり、仕事、独身男女、趣味 etc)

→共通のテーマに関心のある方と語りたい方はご利用ください。

⑤DJ支配人による陽気な音楽

→好きな曲をリクエストして会場に流すこともできます。

⑥テントサウナ

→入りたい方は水着持参でお願いします。

⑦屋外コタツ

→天気が良ければウッドデッキに畳を敷いてその上にこたつをセッティングして、冬の夜空を楽しみ

ながらお酒を呑みましょう。

⑧氷見クイズ

→参加者全員が参加できる氷見クイズをご用意。

■参加料金|1万円(税込)※当日、現金、カード、PayPayにてお支払いください。

高校生以下無料(保護者同伴に限る)

■駐車場|ございますが可能な限り乗り合わせでお越しくださいませ。

■定員|100名(事前申込制)

【ご予約はこちらから】

https://forms.gle/4BGGkzUG3e53CCYV6

こんにちは、宿屋のおやじです。

年の瀬になると来年の計画や将来のことを考えるのですが、最近の私達の課題は「人材獲得」です。

もう少しウエットに言いたいのですが、仲間を募集しています。

今年は、新たな出会いもあり、社内に前向きな雰囲気が流れています。そんな空気感はやはりお客さまにも伝わるのか、イミグレでの滞在を本当に満足して楽しんでいただける方も増えているように思います。

これまでは、火曜日水曜日を定休日としていたのですが、より多くの方に氷見を好きになっていただくためには、365日営業にして受け入れ体制を拡大していかなければと思っております。

ですが、一緒におもてなしを牽引してくれる仲間が足りていません!

また、宿泊業に加えて、まちづくりや新たな魅力づくりのための事業も進めるためには、本当に人材が足りていません。

正直、面接はちょこちょこ来ていただくのですが、「僕らはただの接客業じゃありません。氷見好きを全世界に増やして消滅可能性都市から脱却します!」などど、僕が言うものですからアルバイトさんの内定辞退ということが起こったりします。。。

ですが、それに共感してくれて一緒に働いてくれている仲間がいるのでこれを曲げるつもりがないのです。当館は田舎では珍しいかもしれない、想い熱めの重めの経営者の宿です。ですがその代わり、業界内ではそんなに待遇も悪くないと思います。あとはちゃんと責任持ってやってくれれば大体の企画は通ります。

地域活性化とか接客業にやりがいを感じる方にとってはそんなに悪くないと思っておりますし、これからもどんどん良くなっていきますので、興味のある方はぜひご連絡ください。

会社の業務をこなしてくれる”従業員や部下”を募集しているわけではありません。

一緒に”氷見好きを増やしてくれる方、地方都市の輝き方の証明をしてくれる方”を探しています。

サービスマン、営業マン、清掃、調理、マーケティング、など多様な人材を募集しております。

町を舞台に一緒に楽しんで熱中できる方のご連絡をお待ちしています。

ご連絡は下記までお願いします。

MAIL:matsukikeita@gmail.com

– 宿屋のおやじ –

こんにちは、宿屋のおやじです。

気づけはもう12月。

今年のイミグレでは、「ブリカニ合戦」と題して、コースの中に寒ぶりと蟹を使ったメニューをご提供します。ブリもカニも天然物なので豊漁を願うばかりであります。

そして、もうすぐ「ひみ寒ぶり宣言」がなされることでしょう。これは氷見市においては毎年恒例の一大イベント。特に漁業や飲食に関わる人間にとってはとても重要です。

簡単に言えばこの宣言は「氷見の寒鰤の最盛期が来たよ!」っていう合図なのですが、それにより相場や街の空気が変わったり、人々の話題にのぼったりと、いろいろなことが起こります。観光の方もこれを目指していらっしゃる方も多いのではないかなと思います。

ただ、当然ですが、「ひみ寒ぶり宣言」が出ていようが出ていまいが、この時期になれば大体旨い鰤が食べられます。なんなら、宣言が出る前の方がお得に食べられるみたいなこともあったりします。

ここらへんの寒鰤事情などは「ブリカニプラン」特設ページにてコラムを記載してますのでご興味あればご覧くださいませ。

■ブリカニプラン特設ページ↓

https://www.imigre.jp/winter-specialite

さて、今朝は今年は初の雪が降り、海面には気嵐(けあらし)が見られ、まさに冬本番の様相を呈してきています。

当館のウッドデッキは冬になると表面が凍り滑りやすくなるので、毎年「菰(こも)」を通路に敷き詰めています。菰とは、藁を編んで作られたシートみたいなもんですね。

今朝も今年用の菰を敷いていたのですが、毎年スタッフからは「滑らないマットを敷いたらどうですか」と言われます。

確かに毎年ボロボロになるので、買い替えて敷いて外して、藁の切れ端を掃除して、となかなか時間も費用もかかります。長い目線で見ればゴムマットの方がいろんな面で良いのかもしれません。それでも僕は藁菰が好きなのです。藁の匂いや手触り、見た目が好きです。

小さな頃から毎年冬の前になると、庭師さんが庭の木の雪囲いをやってくれていました。その時に使うのが藁縄や藁菰だったように思います。

子供の頃は雪が積もるととても嬉しかったので、雪囲いができると楽しい季節の始まりのような気がして、少し心が弾んでいたように思います。そんな昔の思い出があるからか、ウッドデッキに藁菰を敷いていると、あの時の庭師さんになったような気分がして楽しいのかもしれません。庭師さんに失礼か。

と、そんな非合理的な理由でこれからも当館のウッドデッキには冬になると、藁のシートが敷かれ続けることになるでしょう。

– 宿屋のおやじ –

冬の海は少し静かで、美しくて、どこか凛とした空気に満ちています。

そんな季節だからこそ、移り住みたくなる宿イミグレのグランピングが一番おすすめです。

「冬にグランピングって寒くないの?」

そんな声をいただくことがありますが、イミグレの冬グランピングは“むしろ快適”。

その理由をご紹介します。

まず、BBQスペースは冬仕様にしっかりアップデート。

4方を囲った半屋内のような空間になっており、ガスストーブを2台設置しているので暖かく、風の強い日でも安心してBBQが楽しめます。

氷見牛や富山の海鮮など、地元の味覚をじっくり焼きながら、外の寒さを気にせず“冬のアウトドア気分”を味わえるのが魅力です。

さらに、冬ならではのメリットも。

虫がいない季節なので、小さなお子さまでも快適に過ごせるというお声を多くいただいています。

夏は虫が苦手でグランピングに挑戦できなかった方も、冬ならゆっくり自然の中で過ごせます。

また、「外でBBQはちょっと…」という方や、特別な日のご利用には、館内レストランでのフレンチコース料理もおすすめ。

氷見の魚介や富山県産食材を使い、季節感を大切に仕立てるイミグレ自慢のコースは、冬ならではの味わいがぎゅっと詰まっています。

海を眺めながら、あたたかな室内でゆっくりとした夕食を楽しむ贅沢な冬旅も人気です。

グランピングスイートの室内は、もちろん冷暖房完備でポカポカ。

モダン・ナチュラルの2タイプから選べる空間にはダブルベッドを2台設置し、カップルや夫婦、ファミリー旅行にもぴったりです。

外は冬らしい澄んだ景色、室内は暖かくて快適。

このギャップこそ、冬のグランピングの醍醐味かもしれません。

そして冬の氷見といえば、立山連峰がくっきりと見える“絶景シーズン”。

朝は水平線からの柔らかな光、夜は満天の星と波の音。

季節が変わるたびに異なる景色を見せてくれる海辺の特等席で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

「冬にこんなに快適に過ごせるとは思わなかった!」

そんな驚きとともにリピートされるお客様も増えています。

冬だからこそ楽しめる、あたたかな海辺のグランピング。

ぜひこの季節のイミグレで、非日常のひとときをお楽しみください。

こんにちは、宿屋のおやじです。

お盆連休も終わり、皆様いかがお過ごしでしょうか。

僕は宿屋ということもあり、長期休暇の時期は仕事をするようにしています。観光業界はみんなが休みの時に休みじゃない、それが当たり前だなんて声もありますが、僕はどちらでも好きにしたら良いと思うし、好きにできるように力をつけることに努力と思考を積み重ねる以外にやれることはないと思っています。

ちなみに、僕はみんなが休みの時に働いて、みんなが働いている時に休むのが好きな派です。ただ、スタッフの中にはそうでない人もいるであろうし、そのような休みの問題で観光業界に入る人間が少なくなるのは損失なので、長期休みでも休みたい人が休める宿になれるように試行錯誤中です。

さて、話は変わりますが、僕は小さい頃からものづくりというか何かを作ったり始めたりするのが好きな方です。以前も書いたことがあるかもしれませんが、秘密基地を作ったりするのが好きでしたし、小さな用水路に石を並べて川の流れを作って葉っぱレースをしたりするのが好きでした。終わった後に片付けをしていなかったので、今考えるととても迷惑でした。近くの農家の方々、ごめんなさい。

どちらかというとザ・物というよりかは、空間や会場みたいなものを作ることが好きで今の宿屋にも繋がっているのだと思うのですが、本当にザ・物づくりをしている方へ、人一倍のリスペクトがあります。

大小、高い安い、関係なく、一つの物を作ることに人生をかけて取り組んでいる方々はとても素敵です。

我々の住む氷見の街にも、ものづくりに人生を賭ける同世代の方々がいます。

例えばこの方。

魚の皮(フィッシュレザー)を用いて、財布や名刺入れをはじめとしたさまざまな革製品を展開しているブランド「tototo」の野口さん。

▼tototo公式HP

https://www.tototoleather.com/

魚の皮というと色々なイメージが浮かぶと思います。はっきりと言ってまずはマイナスなイメージや大丈夫?という感想が出てくるかと思いますが、ご安心ください。今あなたが頭に浮かんだマイナスイメージは全てクリアされております。むしろ、イメージすらわかなかったプラスな感想を抱くことになるでしょう。その一つがクセになる肌触り。魚の皮の肌触りは他の皮に比べてより生命のダイナミズムが感じられます。また、革の厚さに由来して、さまざまなものへの加工幅が広いことも特徴の一つかもしれません。

と、まぁ機能的な良さや芸術的な良さについては、tototoさんのホームページや実際の商品を見てもらえれば分かってもらえると思うのでこの辺で置いといて。

僕が伝えたいリスペクトポイントは、代表の野口さんの人間性です。

リスペクトポイントその①

漁業文化栄えるこの町で、価値を見出されていなかったものに価値を与えているという点。

富山県氷見市は言うまでもなく、魚の町である、と多くの市民が認識しています。

そんな中、魚の皮というのは多くの場合ただただ廃棄されるだけの存在でした。

そこに光を当てて、価値のあるブランド品として世の中に届けているというその行為は僕にとっては”美しさ”を感じる物であります。

言ってしまえば、ジェラシーを感じるほどの筋の通っている町の活性化手法だと思います。そこの着眼点がまず素敵です。

リスペクトポイントその②

市場がほぼゼロのところに挑戦し続けているという点。

フィッシュレザーという言葉ってみなさん聞いたことありましたかね?

僕は全く聞いたこともなかったし、当然見たこともなかったです。野口さんが始めた数年前にはその市場はほぼゼロに近かったようです。

それでもフィッシュレザーの可能性を信じ続け、果敢に挑戦され続けている姿はリスペクトそのものです。

僕自身は、その当時氷見になかった”洋風民宿”をやろうと思ってイミグレを始めましたが、それでも元々ある氷見の民宿需要の中の物好きな方に1%でも来ていただければ成り立つだろう、との考えで始めました。既にある市場からの流入をあてにしていたということですね。

それが野口さんの場合はゼロから。

また、彼の場合は職人でありながらも経営者としてより多くの方にフィッシュレザーの魅力をお伝えするには?というところにも正面から取り組まれている姿も素敵だなと思います。

50年後、まだ氷見に住み続けるためには、彼のように思いを持って、自分で価値を生み出していくという精神を少なからず持ち合わせていないといけないではないか、と思う今日この頃です。

情報が溢れる時代、商品やサービスの価値で差別化が難しくなってくる時代。

だからこそ、広報活動に力を入れる手前の、その土台として「思いを持って良いものを作る」ということにより一層焦点を当てて仕事をしていきたいなと思います。

ちなみに僕はtototoの名刺入れを使用中です。そしてこの前会った時に長財布の無茶オーダーをしてきました。

みなさんもぜひHP見てみてください。

なんかPRぽくなりましたが勝手に書いてます。野口さん迷惑でしたらごめんなさい。ま、いっか。

– 宿屋のおやじ –

こんにちは、宿屋のおやじです。

まだ学生の頃に聞いたタウンミーティングという言葉は、国会で使われていた「タウンミーティングじゃないんですから」でした。

その時はタウンミーティングってなんだろう?とすら思っていなかったかもしれません。ですが大人になった今、ときたまそういったものに参加させてもらっています。

タウンミーティングといえば、市民が集まって定められたテーマについてアイデアを出したり議論をしたりするものや、行政が市井の声を聞くために行うものなどがあるかと思います。

いずれの形においてもその場で何かが決定することや法的な拘束力を持つような場ではありません。そのことに対して、以前の僕は「なんでこんなことをするんだろう?意味なくない?市民より行政の人の方が色々知っていて賢いから行政が決めたほうが良くない?」と、かなり否定的に捉えていました。しかしながら、参加していく中で感じたことは「タウンミーティングという手法自体は有用である」ということでした。議題に対して複眼的に捉えることや思いついていないアイデアを得られる可能性もありますし、全体の合意形成を図る上でも有用です。しかしながら、あまり実りのなさそうな会があるのも事実です。いわゆる形骸化してしまうというやつです。

タウンミーティングが形骸化してしまう理由は”参加者”にあります。

参加者には主催者側(主に行政)と参加者側(主に市民)が存在しますが、それぞれの考え方やスタンスによって、この成果は大きく変わると思います。

例えば先日、富山県知事と一緒に富山の未来を考えるというタウンミーティングがありました。

そこでは、県知事から富山県が抱える課題や将来への方向性を聞いたり、30年後の未来にどんな町でありたいか、そのために今何をすべきか、といった内容でグループディスカッションを行いました。

会自体は沢山のアイデアが出たり、活発な交流が見られたりと大いに盛り上がっていたのではないかと思います。

ですが、これが本当に未来の富山を良くすることを目指す会であれば大切なのはここからです。今日出たアイデアが将来を良くするものであるならば、それは絶対に実現しなければいけない。その実現に向けて行政と市民が双方に努力をしていけるかどうかが非常に重要なのです。

行政側としては、市民の声を吸い上げ政策に反映している、というポーズのためだけではいけないし、今回の意見がどのように反映され、どのように反映されなかったかを開示すべきです。

一方で市民側は、好きなことだけ言いっぱなしであとは行政がなんとかしてください、というスタンスではいけないでしょう。言ったからには小さな一歩でも良いから一人ひとりの市民が努力をすると良いでしょう。

もっと言えば、そうしない限り僕らのような消滅可能性都市は存続が難しいと思います。

「こうなったら良いな、ああなったら良いな」だけでは誰もそれを叶えてくれません。なぜなら現代は人も金も潤沢でないから。地方で楽しく暮らすためには自責の念を決して忘れてはいけないと思うのです。

夢を見ることを良いことです、理想を掲げるのは良いことです。ですがそれだけではダメで、

「ああなったら良いな、だからこれをやろう」と自分達で動くところまでセットでやる覚悟を持つことが大切なのだと思います。

なので件のタウンミーティングが本当の意味で良いものであったかどうかは今はまだ判断ができず、これからの我々自身の動きによって決まると言えるでしょう。

ところでそのタウンミーティングの中では、AIや機械が進化した未来でこの町はどうなっているか?という問いかけがありました。それに対して僕は「本物の人間が接客している宿があるということで大バズり」と答えました。

今後ますますリアルの接客やリアルの体験の価値が高まっていきます。これは、人の温かみがやっぱり良いよね、というふんわりしたものもあるのですが、シンプルに”リアル接客の希少性が高まること”による価値の上昇があると思っています。

人間による接客とロボットによる接客の優劣や良し悪しは見る観点によって異なると思いますが、今後ますます接客分野においても省人化・機械化が進むでしょう。数十年後か、数百年後か、世の商業施設から人が消えるその時にも、イミグレでは人間による接客をお届けしたいと思っています。

話がそれましたが、先日のタウンミーティングで発言した未来を勝ち取るために、無くならない接客サービスを磨いていこう、と自分で勝手に決めたというお話です。

タウンミーティングや有識者を集めた会議などは、複数の視点から議題をあらうことで気づけなかった課題に気づける良い手法でもある一方、誰かが主体的じゃなくなった途端、時間の無駄以外の何物でもない時間へと変貌します。

このことを念頭に置いてこれからの宿運営やまちづくりに携わっていきたいと思うばかりです。

– 宿屋のおやじ –

今年も氷見の夏を彩る一大イベント、「ひみまつり」の季節が近づいてきました。

「ひみまつり」は、かつて氷見市の中心街を襲った「氷見大火(昭和13年)」の復興を願って始まった「氷見産業祭」を前身とし、昭和48年に現在の形でスタートした歴史あるお祭りです。

比美乃江公園を中心に、氷見の魅力がぎゅっと詰まった催しが盛りだくさん。

地元の人々だけでなく、県内外から多くの方が訪れる、氷見の夏の風物詩となっています。

今年の最大の見どころは、なんといっても航空自衛隊ブルーインパルスの展示飛行です!

青空を舞うその姿は、見る人すべてを魅了する美しさ。氷見の空に描かれるその軌跡は、きっと忘れられない夏の思い出になるはずです。

そして夜には、海辺の夜空を彩る大花火大会。

打ち上げ場所と観覧場所が近いため、迫力ある花火を間近で楽しめるのも氷見ならではの魅力です。

「ひみまつり」はとても魅力的なイベントですが、「市の公式情報が分かりづらい」「情報が点在していて探しにくい」という声も多く聞きます。

そこで今回、当宿では来場される皆さまがもっと安心して楽しめるよう、非公式の情報サイトを立ち上げました!

↓サイトはこちら↓

https://himimatsuri.imigre.jp/

※公開情報を元に正確に記載しておりますが、転記ミス等がある可能性がございます。詳細は、氷見市又は氷見市観光協会HPをご確認ください。

6月26日現在では、ブルーインパルスの展示飛行時間は発表されていません。

7月中旬以降に発表予定となっております。

こんにちは、宿屋のおやじです。

このブログを始めた理由のひとつに

「AIには書けない自分自身の思いを綴ることで、誰かの心に届くかもしれない」

と思ったということがあります。

感じたことや考えていることをダラダラと、体裁も気にせずに書き殴る、これはAIでは絶対に無理なことだ!と思っていたのですが。。。先ほどとあるAIさんに「宿屋のおやじの独り言のブログを一通り見て、新たな記事を書いてみて」と言ったところ、僕より僕らしい、僕の思いを代弁してくれるような素晴らしい記事が上がってきました。なんか、辛いです。

気を取り直して、AIに勝つ負けるではなく、一緒に共存していこうとソッコーで切り替えました。

そんな僕のAIとの共存方法は、宿屋のおやじとしてこれついてはどう思っている?や、みんなに興味を持ってもらえるテーマはこれだと思うよ、とテーマを提案してもらい、それに基づいて僕が独り言をつぶやくというスタイルです。

基本的には普段生きていて、書きたくなったことを書いているのですが、たまにはテーマをもらってそのことについてみるのもネタが尽きなくて良いなと思ったのです。

というわけで、本日はAIさんが投げてくれたテーマ

「地元とはいつから地元になるのか」です。

なかなかに面白いテーマだと感じます。

僕自身は生まれてから高校の卒業まで、当館のある富山県氷見市で育ち、大学と仕事で8年間大阪に住んで、26歳の時にUターンで地元に戻ってきたという流れです。ですので僕にとってはあまり違和感なく、氷見が地元だと思います。

地元と思えることの良し悪しはあるとは思いますが、基本的に僕の考えは、地元とは自分にとってのよすがとなるものであり、ポジティブに捉えています。言い換えるとふるさととも呼ぶかもしれません。

ですので地元はあると良いんじゃないかなーなんて思います。

では、地元とは生まれ育ったからそうなのでしょうか?長く住んでいるからそうなのでしょうか?

そうとも限らないでしょう。移り住んで1年で地域の人気者みたいな方もいれば、住んでいないのに地元民のような方もいます。

地元とは、出自や時間による場所のことではなく、

”覚悟や関わりによって醸成されるポジティブな心のもちよう”

を与えてくれる場所だと僕は考えています。

共に生きる(直接的な居住に留まらない)覚悟と定期的で継続的な関わり、その関係性から生み出される、心をぽかぽかさせてくれる場所やコミュニティのことを地元と呼ぶのだと思います。

綾波レイにとっては碇シンジ君がそうであったように、心をぽかぽかさせてくれる何かを地元と呼ぶのです。ですから、生まれ育って長く住んでいても、「この町は面白くない、どこかに行きたい」と思っている方にとってはそこは地元ではないのかもしれません。

そう考えると、僕にとっての氷見という町はまさに地元と言えるでしょう。

最近、宿のエントランスまでの短いアプローチを苔庭風しようと、そこらへんの道端から苔を取ってきて移植しています。先日、田んぼ道を運転中に大きな苔の塊を見つけ、すかさず採取したのですが、その時も心がぽかぽかしていたように思います。先日は宿仲間と海を見ながらBBQをしていたら、浜辺でシニアのご夫婦が釣りを楽しんでいらっしゃったの見て心がぽかぽかとしました。

日常のいろんなシーンにぽかぽか要素があるこの町は、まさに僕にとってかなりの地元だと思います。もしかすると、世界のどこにいてもその場所のぽかぽかを感じられる能力を手にすれば、人生がもっと楽しく生きやすくなるのかもしれません。

タイトルの問い「地元とはいつから地元になるのか」

その答えは「覚悟を持って継続的にその地域と関わると決めたその日から」となるのではないでしょうか。

– 宿屋のおやじ –

こんにちは、宿屋のおやじです。

私ごとですが、数ヶ月前に子を授かりました。

日々、子育てにあくせくしていたりもするのですが、その中でうつ伏せの練習、いわゆる「タミータイム」なるものがあります。ベビーの発育を促す効果があるようで安全面に配慮しながら行っています。この練習というか遊び中、ベビーは顔をあげようと頑張っており、自然と「がんばれ〜」と応援の声が出ます。赤ちゃんは生まれて間もない頃から、いや、生まれる前からすごく頑張っています(母も当然すごく頑張っていらっしゃいます)。

赤ちゃんの時期には、ハイハイから始まり、立ち上がって歩く、言葉を発する、ご飯を食べる、どれも始めてのことばかりで、周りから応援されて、めちゃめちゃ頑張ります。

小学生になれば、勉強を頑張ったり、スポーツを頑張ったり、文化や芸術やボランティア活動を頑張ったり、これは多くの方では18歳くらいまで続き、その後も進学して頑張り続ける人もいるかもしれません。

このように子供の頃は、常に頑張れと応援され続け、何かしら広い意味でトレーニングに勤しんできたように思います。これは人というか人間というか社会的動物としてより良く生きていくためのトレーニングであったと思います。

そんな時ふと思いました。

”大人になってから成長のためのトレーニングってしてるんだっけ?”

もちろん、生計を立てるため、家族を養うため、仕事を一生懸命に頑張られている方が多いと思います。かく言う私も、生きていくためにも仕事を一生懸命に頑張っているつもりです。ですが、自分を省みると、人としての成長のために頑張れているかというと、疑問符が残ります。

もっと言うと、生活のための努力に加え、自分が作りたい世の中(身の回りの社会)やありたき姿への頑張り、幼い時には当たり前にできていた、人として成長するための努力をできているかどうかということです。

少し、抽象的な話になってきました。

一方で、仕事を通じて人間的な成長を得る、ということも大いにあると思っています。僕自身、前職時代も宿屋を始めてからも、仕事を通じて学ぶことばかりです。社会を構成しているのは自分の頭では到底考えられない膨大な事物であり、そしてまたそれらが複雑に絡み合っているのだということ。人を動かす、心を動かすということが非常に難しく、尊いものであるということ。とにかく日々新たな発見に満ち満ちています。

いよいよ何の話か分からなくなってきましたが、仕事と地域と自分、これが一本の筋で繋がっているような生き方をしたいということが言いたかったのだと思います。

田舎で生きたいと思うならば、社会インフラのことや地域システムの持続可能性を考えざるを得ません。地域の衰退はかなりダイレクトに社業の盛衰に関わってくるからです。社業の発展と同時に地域の活性を考えることが必要不可欠なのです。その1番の近道は良い事業を作ってそれを拡大させ、やりがいと収入の伴った雇用を生み出すことだったりするので、また仕事の話に戻ってきたりもします。。。

稼ぐこと、貢献すること、自分のやりたいこと、この3つが可能な限りリンクするような生き方ができることが幸せのカタチなのではないかとも思う、今日この頃です。我々の会社の名前は「ユメミガチ」というのですが、そんな生き方を望む夢見がちな宿屋のおやじが、夢見た者勝ちの世の中にしたいと思って作った会社です。今後ともご贔屓くださいませ。

このブログでは毎回分不相応な理想を語っているので、書いた後にいつもちょっとした自戒と明日への緊張感に繋がる何とも言えない感じになります。これもまた人間的トレーニングだと思って引き続き呟いていきたいと思います。

みなさん、頑張りすぎもそれはそれでほどほどにして、美味い飯食って美味い酒飲んで早めに寝てください。

宿屋のおやじ

「インスペクション」とは英語で「検査」や「点検」を意味する言葉です。

よく使われるのは住宅売買などの世界で、物件を点検や精査することを指すことが多いようです。

同じようにホテル業界でも、チェックイン前に客室の不備がないかを確認する作業などもインスペクションと呼ばれていたりします。要するに現状のチェックですね。

点検を行い、問題や不備があれば修理や改善を行う。作ったら作りっぱなし、提供したら提供しっぱなしではなく、常に現状を確認しより良い状態に保っていきましょう、という話です。

とても重要なことで、宿泊施設でお客様が入られる前にお部屋のチェックをしていないところはないでしょう。それくらいに当たり前で重要なことです。

ですが、”観光地”という単位で考えるとどうだろうか。例えば、僕は富山県氷見市の観光協会に属しています。そんな自分は氷見市を観光しているだろうか?県外から来られるお客さんの目線で観光を体験、もっと言えばインスペクションしているだろうか。

宿を作って、料理を考えて、アクティビティを考えて、「はい、どうぞ!」とした後に、冷静にその内容を振り返り、さらなるブラッシュアップができているだろうか。自信を持ってyesとは言えません。

自分が観光に来たとしたら、何があるとさらに良いか?これはなくても良いんじゃないか?そんな視点を持ち続けることが重要なのだと再確認できたのは、

GW最終日に昼すぎから近くの商店街で酒を飲み始め、なんだか観光に来てるみたいだな〜と思えたからであり、そう思わせてくれる、昼から酒を飲ませてくれるお店があるからであり、つまりは感謝、ということです。

-宿屋のおやじ-